Dimana aktivitas pertanian banyak terjadi – Di mana aktivitas pertanian banyak terjadi di Indonesia? Pertanyaan ini menguak realitas ekonomi dan geografis negeri kita. Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, menunjukkan dinamika pertanian yang kompleks, dari lahan subur di Jawa hingga potensi luar biasa di luar Pulau Jawa. Memahami distribusi aktivitas pertanian ini penting, tak hanya untuk mengamankan ketahanan pangan, tapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan dan mengurangi kesenjangan. Gambarannya beragam, mulai dari hamparan sawah hijau yang membentang luas hingga perkebunan yang membentang tak berujung, mencerminkan keragaman komoditas dan tantangan yang dihadapi para petani.

Luas lahan pertanian dan jenis komoditas yang dibudidayakan sangat bervariasi antar wilayah. Faktor geografis seperti iklim, jenis tanah, dan akses air irigasi menjadi penentu utama. Namun, tantangan juga tak kalah kompleks; infrastruktur yang belum memadai, akses pasar yang terbatas, dan dampak perubahan iklim mengancam keberlanjutan sektor pertanian. Kebijakan pemerintah pun memegang peran krusial dalam mengatasi tantangan ini dan mendorong peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani.

Wilayah Pertanian Terbesar di Indonesia

Indonesia, negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, memiliki sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomiannya. Luas lahan pertanian yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara ini menunjukkan potensi besar yang perlu dikelola secara optimal untuk menjamin ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Memahami distribusi lahan pertanian dan tantangan yang dihadapi di berbagai provinsi menjadi kunci dalam merumuskan strategi pembangunan pertanian yang efektif dan berkelanjutan.

Lima Provinsi dengan Luas Lahan Pertanian Terbesar

Berikut data lima provinsi dengan luas lahan pertanian terbesar di Indonesia, beserta komoditas unggulannya. Data ini merupakan gambaran umum dan dapat bervariasi tergantung sumber dan periode pengumpulan data.

| Provinsi | Luas Lahan Pertanian (Ha) | Komoditas Utama |

|---|---|---|

| Kalimantan Timur | Perkiraan: Sangat luas, data detail bervariasi antar sumber | Sawit, karet |

| Kalimantan Tengah | Perkiraan: Sangat luas, data detail bervariasi antar sumber | Sawit, karet, padi |

| Sumatera Utara | Perkiraan: Sangat luas, data detail bervariasi antar sumber | Padi, karet, kelapa sawit |

| Jawa Timur | Perkiraan: Sangat luas, data detail bervariasi antar sumber | Padi, tebu, tembakau |

| Jawa Barat | Perkiraan: Sangat luas, data detail bervariasi antar sumber | Padi, sayuran, buah-buahan |

Catatan: Data luas lahan pertanian di atas merupakan perkiraan dan memerlukan validasi lebih lanjut dari sumber data resmi. Perbedaan angka antar sumber data bisa terjadi karena metodologi pengukuran yang berbeda dan dinamika lahan pertanian yang terus berubah.

Jenis Tanaman yang Dominan

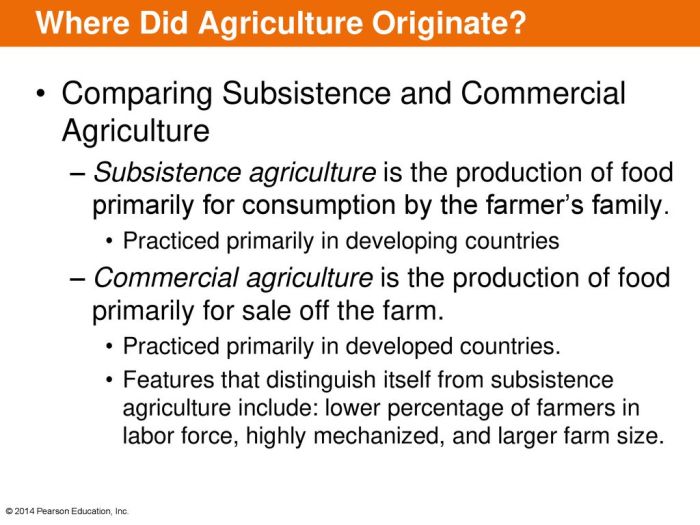

Indonesia, sebagai negara agraris, keberhasilan ekonominya sangat bergantung pada sektor pertanian. Produksi pangan nasional menjadi pilar utama ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan. Memahami jenis tanaman yang dominan, karakteristik budidayanya, dan tantangan yang dihadapi menjadi krusial untuk merumuskan strategi pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Berikut ini pemaparan lebih lanjut mengenai lima jenis tanaman pangan utama di Indonesia, meliputi sentra produksi, kebutuhan iklim dan tanah, inovasi teknologi, dampak perubahan iklim, dan perbandingan metode pertanian tradisional dan modern.

Aktivitas pertanian di Indonesia, terutama di pedesaan, sangat intensif. Bayangkan, pengelolaan hasil panen hingga distribusi membutuhkan manajemen yang efisien. Nah, untuk itu, dibutuhkan tenaga ahli administrasi yang terampil. Informasi mengenai universitas yang memiliki jurusan Administrasi Perkantoran bisa Anda temukan di universitas yang ada jurusan administrasi perkantoran , sangat relevan untuk mendukung efisiensi sektor pertanian kita.

Dengan pengelolaan yang baik, maka potensi pertanian di daerah pedesaan dapat dioptimalkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Singkatnya, dari ladang hingga meja kerja, semua butuh manajemen yang handal.

Lima Tanaman Pangan Utama di Indonesia

Kelima jenis tanaman pangan ini dipilih berdasarkan luas lahan tanam dan kontribusinya terhadap ketahanan pangan nasional. Data produksi bervariasi antar tahun, namun kelima komoditas ini konsisten mendominasi pertanian Indonesia.

- Padi: Sentra produksi utama padi tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar.

- Jagung: Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil jagung utama. Produksi jagung juga signifikan di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan.

- Kedelai: Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur merupakan sentra produksi kedelai. Namun, produksi kedelai nasional masih jauh dari mencukupi kebutuhan dalam negeri.

- Kelapa Sawit: Sumatera dan Kalimantan merupakan daerah penghasil utama kelapa sawit, mendominasi produksi nasional dan ekspor.

- Ubi Kayu: Ubi kayu banyak dibudidayakan di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah dengan tanah yang kurang subur, seperti Sulawesi dan Papua. Tanaman ini dikenal sebagai tanaman pangan alternatif yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan.

Karakteristik Iklim dan Tanah Ideal

Setiap tanaman memiliki kebutuhan iklim dan tanah yang spesifik untuk pertumbuhan optimal. Kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang beragam menjadi faktor penentu keberhasilan budidaya.

- Padi: Membutuhkan iklim tropis dengan curah hujan tinggi dan tanah yang subur, gembur, serta kaya akan bahan organik. Drainase yang baik juga penting untuk mencegah genangan air yang dapat merusak tanaman.

- Jagung: Tahan terhadap kekeringan, namun pertumbuhan optimal dicapai dengan curah hujan yang cukup dan tanah yang gembur dan berdrainase baik. Tanah yang kaya akan unsur hara, terutama nitrogen, sangat dibutuhkan.

- Kedelai: Membutuhkan iklim sedang dengan suhu yang sejuk dan tanah yang subur, kaya akan nitrogen, dan memiliki drainase yang baik. Kedelai sensitif terhadap kekeringan dan genangan air.

- Kelapa Sawit: Tumbuh subur di iklim tropis dengan curah hujan merata sepanjang tahun dan tanah yang subur, berdrainase baik, dan kaya akan bahan organik. Tanah gambut juga sering dimanfaatkan untuk budidaya kelapa sawit.

- Ubi Kayu: Tahan terhadap kondisi tanah yang kurang subur dan kekeringan, namun pertumbuhan optimal dicapai dengan tanah yang gembur dan berdrainase baik. Ubi kayu relatif toleran terhadap berbagai jenis iklim.

Inovasi Teknologi Pertanian

Penerapan teknologi pertanian modern menjadi kunci peningkatan produktivitas. Inovasi teknologi terus dikembangkan untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim dan keterbatasan lahan.

- Padi: Penggunaan varietas unggul tahan hama dan penyakit, sistem irigasi modern, serta penggunaan pupuk berimbang.

- Jagung: Teknologi benih hibrida, penggunaan pupuk organik dan anorganik yang tepat, serta penerapan sistem pertanian konservasi.

- Kedelai: Penelitian dan pengembangan varietas unggul berproduksi tinggi, teknik penanaman yang tepat, dan penggunaan biopestisida.

- Kelapa Sawit: Penggunaan bibit unggul, pemupukan yang tepat, serta pengelolaan kebun yang intensif dan berkelanjutan.

- Ubi Kayu: Pengembangan varietas unggul tahan hama dan penyakit, teknik penanaman yang tepat, dan penggunaan pupuk organik.

Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian. Peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan kejadian ekstrem cuaca dapat menurunkan produktivitas.

Aktivitas pertanian, tulang punggung ekonomi banyak negara berkembang, umumnya terkonsentrasi di daerah pedesaan. Keberhasilan panen seringkali dipengaruhi oleh faktor iklim, salah satunya ketersediaan air. Pertanian skala besar maupun kecil sangat bergantung pada kondisi lingkungan, termasuk kelembapan udara yang memengaruhi pembentukan embun. Mengetahui kapan terjadinya embun, seperti yang dijelaskan di kapan terjadinya embun , sangat krusial bagi petani.

Informasi ini membantu dalam manajemen irigasi dan perencanaan tanam, memastikan hasil panen optimal di lahan-lahan pertanian tersebut. Dengan demikian, pemahaman tentang fenomena alam ini menjadi kunci keberhasilan di sektor pertanian.

- Padi: Kekeringan dan banjir dapat menyebabkan gagal panen. Peningkatan suhu dapat menurunkan kualitas gabah.

- Jagung: Kekeringan dapat mengurangi hasil panen. Curah hujan yang tidak menentu dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

- Kedelai: Suhu yang terlalu tinggi dapat menurunkan produksi biji kedelai. Kekeringan juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

- Kelapa Sawit: Kekeringan dapat menurunkan produksi tandan buah segar. Peningkatan suhu dapat mengurangi kualitas minyak sawit.

- Ubi Kayu: Kekeringan dapat menurunkan hasil panen. Banjir dapat menyebabkan pembusukan umbi.

Perbandingan Metode Pertanian Tradisional dan Modern

Metode pertanian tradisional dan modern memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pilihan metode yang tepat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi lahan, akses teknologi, dan sumber daya.

| Aspek | Pertanian Tradisional | Pertanian Modern |

|---|---|---|

| Padi | Mengandalkan tenaga manusia dan hewan, penggunaan varietas lokal, pengelolaan air sederhana. | Penggunaan mesin pertanian, varietas unggul, sistem irigasi modern, penggunaan pupuk dan pestisida. |

| Jagung | Tanam campur, penggunaan pupuk organik, pengelolaan hama dan penyakit secara tradisional. | Penggunaan benih hibrida, pupuk kimia, pestisida, dan teknologi pertanian presisi. |

| Kedelai | Tanam campur, penggunaan pupuk organik, pengelolaan hama dan penyakit secara tradisional. | Penggunaan varietas unggul, teknik penanaman yang tepat, penggunaan biopestisida. |

| Kelapa Sawit | Pengelolaan kebun secara sederhana, penggunaan pupuk organik. | Penggunaan bibit unggul, pemupukan yang tepat, serta pengelolaan kebun yang intensif dan berkelanjutan. |

| Ubi Kayu | Tanam tumpang sari, penggunaan pupuk organik, pengelolaan hama dan penyakit secara tradisional. | Penggunaan varietas unggul, teknik penanaman yang tepat, dan penggunaan pupuk organik. |

Praktik Pertanian Berkelanjutan: Dimana Aktivitas Pertanian Banyak Terjadi

Indonesia, sebagai negara agraris, tergantung besar pada sektor pertanian. Namun, praktik pertanian konvensional yang selama ini diterapkan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, mulai dari deforestasi hingga pencemaran air. Pergeseran menuju pertanian berkelanjutan bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk mengamankan ketahanan pangan dan menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang. Tantangannya, bagaimana mengoptimalkan produktivitas pertanian tanpa mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan petani itu sendiri. Inilah yang menjadi fokus utama pembahasan kita selanjutnya.

Pentingnya Pertanian Berkelanjutan di Indonesia

Pertanian berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan melindungi lingkungan. Penerapannya di Indonesia sangat krusial mengingat pertumbuhan penduduk dan perubahan iklim yang semakin mengancam. Model pertanian ini menawarkan solusi holistik yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keberhasilannya akan berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.

Contoh Praktik Pertanian Berkelanjutan, Dimana aktivitas pertanian banyak terjadi

Berbagai inovasi dan praktik pertanian berkelanjutan telah dan terus dikembangkan. Berikut beberapa contoh yang dapat diadopsi oleh petani Indonesia:

- Agroforestri: Sistem pertanian yang mengintegrasikan pepohonan dengan tanaman pertanian. Contohnya, menanam pohon pelindung di antara tanaman kopi atau kakao. Hal ini membantu menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, dan menyediakan habitat bagi satwa liar. Model ini juga memberikan diversifikasi pendapatan bagi petani karena dapat memanen hasil hutan selain hasil pertanian.

- Pertanian Organik: Metode pertanian yang menghindari penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetis. Petani organik mengandalkan pupuk kompos, rotasi tanaman, dan pengendalian hama terpadu untuk menjaga kesehatan tanah dan tanaman. Meskipun membutuhkan lebih banyak tenaga kerja dan waktu, pertanian organik menghasilkan produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan, serta memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

- Sistem Irigasi yang Efisien: Penggunaan teknologi irigasi tetes atau sistem irigasi mikro lainnya dapat menghemat air dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Metode ini mengarahkan air secara tepat sasaran ke akar tanaman, mengurangi kehilangan air akibat penguapan dan limpasan. Di daerah dengan keterbatasan air, penerapan sistem irigasi yang efisien sangat penting untuk menjaga produktivitas pertanian.

Manfaat Pertanian Berkelanjutan

Adopsi pertanian berkelanjutan memberikan manfaat ganda, baik bagi lingkungan maupun ekonomi. Dari sisi lingkungan, praktik ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, mencegah deforestasi, dan melindungi keanekaragaman hayati. Secara ekonomi, peningkatan kualitas produk, akses pasar yang lebih luas (misalnya, sertifikasi organik), dan efisiensi penggunaan sumber daya dapat meningkatkan pendapatan petani.

Kendala Penerapan Pertanian Berkelanjutan

Kendala utama dalam penerapan pertanian berkelanjutan di Indonesia antara lain kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi, keterbatasan modal, dan kurangnya dukungan kebijakan pemerintah yang komprehensif. Kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi petani juga menjadi faktor penghambat. Selain itu, perubahan kebiasaan dan pola pikir petani juga membutuhkan waktu dan proses yang panjang.

Program Edukasi Pertanian Berkelanjutan

Program edukasi yang efektif perlu dirancang untuk mendorong adopsi praktik pertanian berkelanjutan. Program ini harus mencakup pelatihan praktis, penyediaan akses informasi terkini melalui berbagai media, dan fasilitasi akses terhadap teknologi dan pembiayaan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta sangat penting untuk keberhasilan program ini. Penting pula untuk memberikan insentif dan reward bagi petani yang telah menerapkan praktik pertanian berkelanjutan.

Infrastruktur Pendukung Pertanian

Pertanian, tulang punggung ekonomi Indonesia, tergantung pada infrastruktur yang memadai. Ketersediaan irigasi yang handal, jaringan jalan yang lancar, dan fasilitas penyimpanan hasil panen yang baik menjadi faktor penentu produktivitas dan kesejahteraan petani. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan sistem pertanian yang modern dan efisien.

Aktivitas pertanian intensif di Indonesia, terutama terkonsentrasi di pulau Jawa dan beberapa daerah di Sumatera. Namun, keberhasilan sektor ini tak lepas dari pilar-pilar demokrasi yang kokoh. Memahami konsep dasar demokrasi, seperti yang dijelaskan dalam artikel sebutkan soko guru demokrasi , sangat krusial bagi terciptanya kebijakan yang mendukung petani, misalnya akses pasar dan infrastruktur yang memadai.

Dengan begitu, pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan dapat terwujud, menunjang ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan para petani di berbagai wilayah penghasil komoditas pertanian utama.

Kondisi infrastruktur pertanian yang belum merata di berbagai wilayah Indonesia menjadi penghambat utama peningkatan produktivitas. Ketimpangan ini menciptakan disparitas pendapatan petani dan berdampak pada ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur pendukung pertanian menjadi isu krusial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Kondisi Infrastruktur Pendukung Pertanian di Tiga Provinsi

Perbedaan kondisi infrastruktur pertanian antar provinsi sangat signifikan. Berikut gambaran umum kondisi irigasi, jalan, dan penyimpanan hasil panen di tiga provinsi yang dipilih sebagai contoh:

| Provinsi | Irigasi | Jalan | Penyimpanan Hasil Panen |

|---|---|---|---|

| Jawa Barat | Relatif baik di beberapa daerah, namun masih banyak lahan pertanian tadah hujan. Sistem irigasi tersier masih perlu perbaikan. | Jaringan jalan utama relatif baik, namun akses ke lahan pertanian di beberapa daerah masih terbatas, terutama di daerah pegunungan. | Terdapat beberapa gudang penyimpanan modern, namun sebagian besar petani masih mengandalkan penyimpanan tradisional yang rentan terhadap kerusakan. |

| Sulawesi Selatan | Kondisi irigasi bervariasi, dengan beberapa daerah memiliki sistem irigasi yang baik, sementara daerah lain masih mengandalkan irigasi tadah hujan. | Akses jalan ke lahan pertanian masih menjadi kendala di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil. Perbaikan jalan perlu dilakukan untuk memudahkan akses transportasi hasil panen. | Fasilitas penyimpanan hasil panen masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Kebutuhan gudang penyimpanan modern sangat mendesak. |

| Papua | Irigasi masih menjadi tantangan besar di Papua. Sebagian besar lahan pertanian masih mengandalkan irigasi tadah hujan. | Akses jalan ke lahan pertanian sangat terbatas di banyak daerah, terutama di daerah pedalaman. Pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama. | Fasilitas penyimpanan hasil panen sangat minim. Kebutuhan akan gudang penyimpanan modern dan sistem rantai dingin sangat mendesak. |

Dampak Keterbatasan Infrastruktur terhadap Produktivitas Pertanian

Keterbatasan infrastruktur pendukung pertanian berdampak signifikan terhadap produktivitas. Sistem irigasi yang buruk menyebabkan gagal panen akibat kekeringan atau kelebihan air. Jalan yang rusak dan terbatas menghambat distribusi hasil panen, sehingga harga jual menjadi rendah. Sementara itu, kurangnya fasilitas penyimpanan yang memadai menyebabkan kerugian pasca panen yang cukup besar.

Akibatnya, pendapatan petani menurun, daya saing produk pertanian Indonesia melemah, dan ketahanan pangan nasional terancam. Kondisi ini menuntut adanya solusi komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi masalah infrastruktur pertanian.

Strategi Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pertanian

Pengembangan infrastruktur pertanian membutuhkan strategi yang efektif dan efisien. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, pemilihan teknologi yang tepat, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Prioritas pembangunan infrastruktur harus didasarkan pada potensi wilayah dan kebutuhan petani.

- Peningkatan sistem irigasi terpadu dengan teknologi modern.

- Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan yang memadai hingga ke tingkat desa.

- Pengembangan fasilitas penyimpanan hasil panen, termasuk gudang modern dan sistem rantai dingin.

- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan akses informasi bagi petani.

Peran Pemerintah dan Swasta

Pemerintah memegang peran kunci dalam pengembangan infrastruktur pertanian melalui perencanaan, pendanaan, dan pengawasan. Sementara itu, swasta dapat berperan dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, serta penyediaan teknologi dan inovasi.

Kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan swasta sangat penting untuk memastikan keberhasilan pengembangan infrastruktur pertanian. Model Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi salah satu alternatif pendanaan dan pengelolaan infrastruktur.

Peningkatan Infrastruktur dan Pendapatan Petani

Peningkatan infrastruktur pendukung pertanian secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan petani. Akses yang mudah ke pasar dan pengurangan kerugian pasca panen akan meningkatkan harga jual dan pendapatan petani. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan mengurangi angka kemiskinan di pedesaan.

Dengan demikian, investasi dalam infrastruktur pertanian bukan hanya sekadar pembangunan fisik, melainkan juga investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional.

Dampak Aktivitas Pertanian terhadap Lingkungan

Aktivitas pertanian, sebagai sektor vital penyedia pangan, tak lepas dari dampaknya terhadap lingkungan. Pertanian modern, dengan skala produksi yang masif, menunjukkan sisi ganda: mendukung ketahanan pangan namun juga berpotensi merusak ekosistem. Memahami dampak positif dan negatifnya menjadi kunci untuk membangun pertanian berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan kebutuhan manusia dengan kelestarian alam.

Dampak Positif dan Negatif Aktivitas Pertanian terhadap Lingkungan

Pertanian, jika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan keanekaragaman hayati melalui agroforestri dan sistem pertanian terintegrasi. Namun, praktik pertanian intensif seringkali menyebabkan degradasi lahan, pencemaran air, dan emisi gas rumah kaca yang signifikan.

Di satu sisi, pertanian organik dan berkelanjutan mampu menjaga kesuburan tanah, mengurangi erosi, dan melindungi keanekaragaman hayati. Di sisi lain, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan mengakibatkan eutrofikasi perairan, sementara pestisida mengancam kesehatan manusia dan organisme lain. Perlu diingat, setiap keputusan pertanian memiliki konsekuensi ekologis yang perlu dipertimbangkan secara matang.

Permasalahan Lingkungan Terkait Aktivitas Pertanian

Beberapa permasalahan lingkungan yang signifikan terkait aktivitas pertanian meliputi pencemaran air akibat limpasan pupuk dan pestisida, deforestasi untuk perluasan lahan pertanian, serta emisi gas rumah kaca dari penggunaan bahan bakar fosil dan peternakan intensif. Penggunaan air yang berlebihan untuk irigasi juga menjadi masalah di beberapa wilayah, terutama di daerah dengan ketersediaan air terbatas. Kehilangan keanekaragaman hayati akibat monokultur dan penggunaan pestisida juga menjadi ancaman serius bagi ekosistem.

Solusi untuk Meminimalisir Dampak Negatif Aktivitas Pertanian

- Penerapan pertanian organik dan berkelanjutan, yang menekankan pada pengolahan tanah tanpa bahan kimia sintetis.

- Penggunaan pupuk organik dan biopestisida untuk mengurangi pencemaran air dan tanah.

- Praktik konservasi tanah, seperti terasering dan penanaman penutup tanah, untuk mencegah erosi.

- Pengelolaan air irigasi yang efisien untuk mengurangi konsumsi air dan mencegah salinisasi.

- Agroforestri, yaitu integrasi tanaman pertanian dengan pohon, untuk meningkatkan keanekaragaman hayati dan menjaga kesuburan tanah.

Peran Teknologi dalam Mengurangi Dampak Negatif Aktivitas Pertanian

Teknologi memegang peranan penting dalam menciptakan pertanian yang lebih ramah lingkungan. Sistem irigasi presisi, misalnya, dapat mengoptimalkan penggunaan air dan mengurangi pemborosan. Penggunaan sensor dan teknologi informasi memungkinkan pemantauan kondisi lahan dan tanaman secara real-time, sehingga petani dapat mengambil keputusan yang tepat dan efisien. Teknologi juga berperan dalam pengembangan varietas tanaman yang tahan hama dan penyakit, mengurangi kebutuhan pestisida. Penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida secara tepat sasaran juga dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.

Langkah-langkah Membangun Pertanian Ramah Lingkungan

- Perencanaan yang Matang: Analisis dampak lingkungan dan perencanaan tata guna lahan yang terintegrasi.

- Penerapan Praktik Berkelanjutan: Mengadopsi teknik pertanian organik, konservasi tanah dan air, dan pengelolaan hama terpadu.

- Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna: Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatif.

- Peningkatan Kapasitas Petani: Memberikan pelatihan dan edukasi kepada petani tentang praktik pertanian berkelanjutan.

- Kerjasama dan Kolaborasi: Membangun kemitraan antara petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung pertanian berkelanjutan.

Penutup

Indonesia memiliki potensi pertanian yang luar biasa, namun keberhasilannya bergantung pada sinergi berbagai faktor. Pengembangan infrastruktur, inovasi teknologi, dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Pemerintah perlu terus berupaya menciptakan kebijakan yang mendukung petani, dari akses pembiayaan hingga peningkatan kualitas SDM pertanian. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan petani sendiri merupakan kunci untuk mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan. Hanya dengan demikian, pertanyaan di mana aktivitas pertanian banyak terjadi akan terjawab dengan peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional yang terjamin.

TendikPedia Informasi Mengenai Pendidikan yang Akurat dan Terpercaya

TendikPedia Informasi Mengenai Pendidikan yang Akurat dan Terpercaya