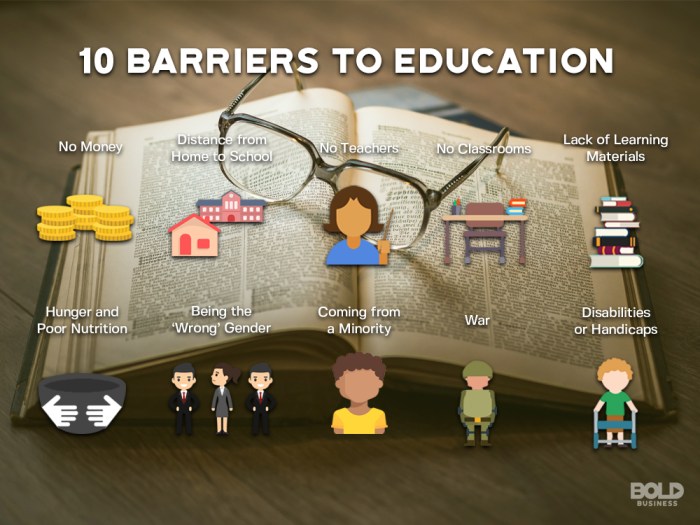

Faktor penghambat pendidikan di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang menghambat kemajuan bangsa. Dari kemiskinan yang membatasi akses terhadap buku dan internet hingga infrastruktur yang buruk di daerah terpencil, permasalahan ini saling terkait dan berdampak signifikan pada kualitas sumber daya manusia. Kurangnya kualitas pendidikan, dipengaruhi oleh kekurangan guru berkualitas dan kurikulum yang usang, juga menjadi penghambat utama. Lebih jauh lagi, politik dan kebijakan yang kurang berpihak pada pendidikan serta praktik korupsi semakin memperparah situasi. Mengatasi hal ini membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing.

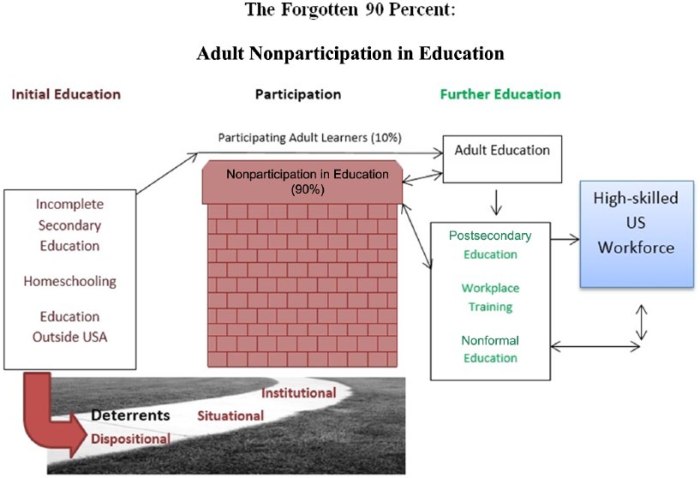

Rendahnya angka partisipasi pendidikan, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak dari keluarga kurang mampu, mencerminkan ketidaksetaraan yang mengakar. Tantangan geografis, seperti akses jalan yang sulit di daerah pegunungan, juga menyulitkan anak-anak untuk menuntut ilmu. Sementara itu, faktor sosial budaya seperti tradisi yang membatasi pendidikan perempuan dan diskriminasi berdasarkan agama atau suku, semakin memperumit masalah. Untuk itu, diperlukan strategi holistik yang mengatasi berbagai faktor penghambat tersebut secara terintegrasi.

Faktor Ekonomi sebagai Penghambat Pendidikan: Faktor Penghambat Pendidikan

Kemiskinan dan terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi merupakan tantangan besar bagi pemerataan pendidikan di Indonesia. Bayangan anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan biaya bukan sekadar statistik; itu adalah realitas pahit yang menghambat kemajuan bangsa. Minimnya akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Studi menunjukkan korelasi kuat antara tingkat ekonomi keluarga dan pencapaian pendidikan, membuat kesenjangan pendidikan semakin menganga.

Dampak Kemiskinan terhadap Akses Pendidikan

Kemiskinan secara langsung membatasi akses anak-anak terhadap pendidikan dasar, bahkan hingga pendidikan tinggi. Keluarga miskin seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga biaya pendidikan—yang seringkali dianggap sebagai pengeluaran sekunder—menjadi beban yang tak tertanggung. Akibatnya, anak-anak dari keluarga miskin lebih mungkin mengalami putus sekolah, bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, atau bahkan menikah dini. Hal ini bukan hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak pada perekonomian nasional jangka panjang, karena potensi sumber daya manusia yang seharusnya berkontribusi bagi kemajuan bangsa menjadi terhambat. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan kurang berkembang, yang semakin menyulitkan akses bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Faktor Geografis dan Infrastruktur

Kesenjangan pendidikan di Indonesia tak hanya soal kualitas guru atau kurikulum, melainkan juga terhalang oleh bentang alam dan keterbatasan infrastruktur. Daerah terpencil dan tertinggal seringkali menjadi korban dari ketidakmerataan akses pendidikan, sebuah masalah kompleks yang membutuhkan solusi terintegrasi. Minimnya aksesibilitas dan infrastruktur yang buruk menciptakan hambatan signifikan bagi anak-anak Indonesia untuk meraih pendidikan yang layak. Realitas ini menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur yang memadai sebagai pondasi pemerataan pendidikan.

Tantangan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil dan Tertinggal

Daerah terpencil dan tertinggal di Indonesia menghadapi tantangan unik dalam hal akses pendidikan. Jarak geografis yang jauh, medan yang sulit, dan minimnya infrastruktur transportasi menjadi penghalang utama bagi anak-anak untuk menjangkau sekolah. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai di daerah tersebut, sehingga banyak anak putus sekolah atau bahkan tidak pernah bersekolah sama sekali. Akibatnya, angka buta aksara dan rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah terpencil masih menjadi masalah serius yang perlu ditangani secara serius. Ketimpangan ini menciptakan siklus kemiskinan dan keterbelakangan yang sulit diputus.

Faktor Sosial Budaya

Pendidikan, pilar kemajuan bangsa, tak hanya bergantung pada kualitas guru dan infrastruktur. Akses dan kesuksesan pendidikan juga terjalin erat dengan konteks sosial budaya masyarakat. Tradisi, norma, dan sistem kepercayaan yang mengakar kuat seringkali menjadi penghalang, bahkan bagi mereka yang memiliki potensi akademik tinggi. Persoalan ini, yang seringkali luput dari sorotan, menuntut pemahaman mendalam agar kita dapat merumuskan solusi yang tepat sasaran.

Pengaruh sosial budaya terhadap pendidikan bersifat kompleks dan multifaset. Ia tak hanya berkaitan dengan akses pendidikan, tetapi juga kualitas pendidikan yang diterima. Kesenjangan akses dan kualitas ini tercipta karena berbagai faktor, termasuk budaya patriarki, tradisi yang menghambat, dan diskriminasi. Memahami faktor-faktor ini menjadi kunci untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Kesenjangan ekonomi dan aksesibilitas infrastruktur masih menjadi batu sandungan utama pemerataan pendidikan di Indonesia. Minimnya kesempatan belajar berkualitas berdampak luas, bahkan beririsan dengan pilihan karir masa depan. Perlu diingat, pertanyaan seputar seragam kerja pun relevan; baca selengkapnya di sini apakah semua pekerjaan memiliki pakaian profesi khusus jelaskan untuk memahami bagaimana konteks pekerjaan turut memengaruhi akses pendidikan.

Kesimpulannya, akses pendidikan yang merata menjadi kunci utama terciptanya kesetaraan kesempatan, termasuk kesempatan untuk mengejar profesi yang membutuhkan pelatihan dan pendidikan spesifik.

Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Partisipasi Perempuan

Budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan pengambil keputusan utama dalam keluarga, masih menjadi hambatan signifikan bagi partisipasi perempuan dalam pendidikan. Dalam banyak masyarakat, perempuan dibebani tanggung jawab domestik yang berat, mengurangi waktu dan kesempatan mereka untuk bersekolah. Mereka seringkali diprioritaskan untuk menikah muda dan mengurus rumah tangga daripada mengejar pendidikan lebih tinggi. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan dan keterbelakangan yang sulit diputus. Perempuan yang berpendidikan tinggi cenderung memiliki pendapatan lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan berperan lebih aktif dalam pembangunan masyarakat. Namun, budaya patriarki seringkali menghambat potensi ini.

Pengaruh Tradisi dan Kebiasaan Tertentu terhadap Pendidikan Anak

Beberapa tradisi dan kebiasaan masyarakat juga dapat menghambat pendidikan anak. Contohnya, praktik pernikahan dini yang masih lazim di beberapa daerah memaksa anak perempuan untuk meninggalkan sekolah dan menjalani kehidupan rumah tangga. Begitu pula, kebiasaan anak membantu orang tua bekerja di usia muda dapat mengurangi waktu belajar mereka. Adanya keyakinan bahwa pendidikan formal kurang penting dibandingkan keterampilan praktis juga menjadi faktor penghambat. Perlu ada perubahan paradigma agar pendidikan dilihat sebagai investasi jangka panjang, bukan hanya beban.

Contoh Kasus Diskriminasi dalam Akses Pendidikan, Faktor penghambat pendidikan

Diskriminasi berdasarkan agama, suku, atau ras masih terjadi dalam akses pendidikan di berbagai belahan dunia. Kelompok minoritas seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke sekolah berkualitas, bahkan ditolak masuk sekolah karena latar belakang mereka. Contohnya, anak-anak dari kelompok minoritas etnis mungkin kesulitan masuk sekolah yang berlokasi di daerah dominasi etnis mayoritas. Atau, anak-anak dari keluarga miskin mungkin tidak mampu membayar biaya pendidikan, sehingga mereka terhalang mendapatkan pendidikan yang layak. Situasi ini mencerminkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang berdampak serius pada kualitas pendidikan nasional.

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia.” – Nelson Mandela

Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi semua kalangan memerlukan pendekatan multi-sektoral. Kampanye publik yang massif, melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan media massa, sangat penting. Program pendidikan yang menargetkan orang tua dan masyarakat di tingkat akar rumput juga perlu digalakkan. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan insentif dan dukungan finansial bagi keluarga miskin untuk memastikan akses pendidikan yang setara. Penting juga untuk menjamin perlindungan bagi anak-anak dari praktik-praktik yang merugikan pendidikan mereka, seperti pernikahan dini dan eksploitasi anak. Dengan pendekatan komprehensif ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung setiap anak untuk mencapai potensi maksimalnya melalui pendidikan.

Faktor Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan merupakan pilar utama kemajuan bangsa. Namun, realitanya, berbagai kendala menghambat terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata. Minimnya kualitas guru, kurikulum yang usang, dan terbatasnya sarana prasarana menjadi isu krusial yang perlu segera ditangani. Perbaikan kualitas pendidikan bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk mencetak generasi emas yang mampu bersaing di era global. Investasi di sektor pendidikan adalah investasi untuk masa depan.

Kekurangan Kualitas Guru dan Tenaga Pendidik

Kualitas guru menjadi faktor penentu keberhasilan proses belajar mengajar. Kekurangan kualitas guru meliputi berbagai aspek, mulai dari kompetensi pedagogik, kemampuan mengelola kelas, hingga penguasaan materi pelajaran. Data menunjukkan masih banyak guru yang belum memiliki sertifikasi profesi, sehingga kualitas pengajarannya perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya kesejahteraan guru, yang berdampak pada rendahnya motivasi dan produktivitas mereka. Kondisi ini berakibat pada rendahnya kualitas pendidikan yang diterima siswa. Sekolah di daerah terpencil seringkali menghadapi tantangan lebih besar dalam hal perekrutan dan retensi guru yang berkualitas. Mereka seringkali kekurangan insentif dan fasilitas yang memadai.

Faktor Politik dan Kebijakan

Kualitas pendidikan suatu bangsa tak lepas dari pengaruh kuat kebijakan politik dan pemerintahan. Alokasi anggaran, regulasi yang tepat, hingga transparansi pengelolaan dana pendidikan menjadi penentu utama keberhasilan sistem pendidikan. Ketiadaan atau lemahnya hal-hal tersebut dapat mengakibatkan dampak yang signifikan, bahkan bersifat sistemik, terhadap akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dampak Kebijakan Pemerintah yang Kurang Berpihak pada Pendidikan

Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada pendidikan seringkali terlihat dalam bentuk alokasi anggaran yang minim. Anggaran pendidikan yang kecil, dibandingkan dengan sektor lain, menunjukkan prioritas yang rendah terhadap pengembangan sumber daya manusia. Hal ini berdampak langsung pada kualitas sarana dan prasarana pendidikan, gaji guru yang rendah, dan kurangnya akses teknologi pendidikan yang memadai. Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan disparitas pendidikan yang tajam antara daerah kaya dan daerah miskin, serta antara sekolah negeri dan swasta.

Korupsi dan Ketidaktransparanan Menghambat Akses Pendidikan

Korupsi dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana pendidikan merupakan musuh utama kemajuan pendidikan. Penggunaan dana yang tidak tepat sasaran, penyelewengan anggaran, dan kurangnya akuntabilitas menyebabkan penurunan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, justru digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, sekolah kekurangan buku, laboratorium, dan guru berkualitas, sementara akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu semakin sulit.

Contoh Kebijakan yang Berhasil Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Negara Lain

Berbagai negara telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui kebijakan yang tepat. Misalnya, Finlandia, dengan sistem pendidikan yang berfokus pada kesejahteraan guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa, berhasil menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi dan merata. Investasi besar pada pelatihan guru, penggunaan teknologi pendidikan yang efektif, serta kurikulum yang adaptif menjadi kunci keberhasilan mereka. Contoh lain adalah Korea Selatan, yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pendidikan yang intensif dan komprehensif, diiringi dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

Peran Pemerintah dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pendidikan

Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatasi faktor penghambat pendidikan. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran pendidikan secara signifikan dan memastikan penggunaannya yang transparan dan akuntabel. Kedua, pemerintah perlu membuat regulasi yang ketat untuk mencegah korupsi dan memastikan semua pihak bertanggung jawab atas pengelolaan dana pendidikan. Ketiga, pemerintah harus mendorong inovasi dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi. Keempat, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru melalui pelatihan, peningkatan gaji, dan dukungan profesional yang memadai.

Langkah-langkah Konkret Pemerintah untuk Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan

- Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN.

- Menerapkan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang ketat dalam pengelolaan dana pendidikan.

- Mengembangkan kurikulum yang relevan dan adaptif dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi.

- Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru melalui pelatihan berkelanjutan dan peningkatan remunerasi.

- Membangun infrastruktur pendidikan yang memadai di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil.

- Memberikan akses teknologi pendidikan yang merata kepada semua siswa.

- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Simpulan Akhir

Perbaikan mutu pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya dengan meningkatkan anggaran pendidikan, tetapi juga perlu reformasi sistemik yang mencakup peningkatan kualitas guru, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta perubahan paradigma sosial budaya yang mendukung pendidikan bagi semua. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang inklusif dan adil, memastikan akses pendidikan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi, geografis, atau sosial budaya. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencetak generasi emas yang mampu bersaing di kancah global.

Kesenjangan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar, terutama di negara berkembang. Faktor ekonomi, geografis, dan sosial budaya turut berperan signifikan. Lalu, pernahkah Anda berpikir mengapa dua benua yang begitu luas, Asia dan Eropa, disebut sebagai Eurasia? Jawabannya bisa Anda temukan di sini: mengapa benua asia dan benua eropa dinamakan benua eurasia. Pemahaman tentang konektivitas geografis ini menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan pendidikan global, karena akses pengetahuan dan teknologi pun tidak merata, menyeret kembali kita pada isu utama: penghambat utama pendidikan yang mengancam potensi sumber daya manusia.

Kesenjangan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Minimnya infrastruktur, kurangnya guru berkualitas, dan kemiskinan keluarga kerap menjadi penghambat utama. Fenomena ini serupa dengan konsep matematis sederhana, di mana potensi positif anak-anak terhambat oleh faktor negatif lingkungan; bagaimana bisa kita berharap hasil maksimal jika positif kali negatif hasilnya tetap negatif?

Oleh karena itu, upaya mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.

TendikPedia Informasi Mengenai Pendidikan yang Akurat dan Terpercaya

TendikPedia Informasi Mengenai Pendidikan yang Akurat dan Terpercaya