Mengapa istilah demokrasi maknanya beranekaragam? Pertanyaan ini mengungkap realitas kompleksitas sistem pemerintahan yang ideal ini. Dari zaman Yunani Kuno hingga era digital saat ini, demokrasi telah mengalami transformasi makna yang luar biasa, dipengaruhi oleh konteks sejarah, pergulatan ideologi, dan dinamika global. Bayangkan, demokrasi yang dipraktikkan di Athena kuno, dengan keterbatasan partisipasinya, berbeda jauh dengan demokrasi liberal modern yang menekankan hak individu. Perbedaan ini tak hanya soal waktu, tetapi juga interpretasi mendalam terhadap nilai-nilai dasar demokrasi itu sendiri; dari kedaulatan rakyat hingga mekanisme pemilihan umum yang beragam. Perjalanan panjang ini menghadirkan tantangan dan peluang sekaligus, menunjukkan betapa demokrasi adalah proses yang terus berevolusi, beradaptasi, dan dibentuk oleh kekuatan-kekuatan yang saling berinteraksi.

Pemahaman tentang demokrasi tidaklah monolitik. Berbagai faktor—dari sistem pemerintahan hingga pengaruh globalisasi—telah membentuk beragam interpretasi terhadap makna dan praktiknya. Evolusi historis demokrasi, dari konsep awal di Yunani Kuno hingga implementasi modernnya yang beragam, menunjukkan betapa dinamisnya konsep ini. Perbedaan ideologi politik, seperti liberalisme, sosialisme, dan konservatisme, juga memberikan warna tersendiri pada pemahaman dan penerapan demokrasi di berbagai negara. Sistem presidensial, parlementer, atau semi-presidensial, masing-masing memiliki karakteristik yang memengaruhi bagaimana demokrasi dijalankan dan dipahami. Bahkan, globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah memberikan tantangan dan peluang baru bagi demokrasi di abad ke-21. Memahami keragaman makna demokrasi berarti memahami kompleksitas sejarah, ideologi, dan realitas politik global.

Perspektif Historis Makna Demokrasi

Demokrasi, kata yang seringkali diucapkan dan dirayakan, nyatanya menyimpan makna yang begitu beragam dan dinamis. Pemahaman kita tentang demokrasi bukanlah sesuatu yang statis; ia berevolusi seiring perjalanan sejarah, dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi masing-masing era. Dari Yunani Kuno hingga era modern yang serba digital, arti demokrasi mengalami transformasi yang signifikan, mencerminkan perubahan nilai, praktik politik, dan tantangan zaman.

Evolusi Pemahaman Demokrasi dari Zaman Yunani Kuno Hingga Modern

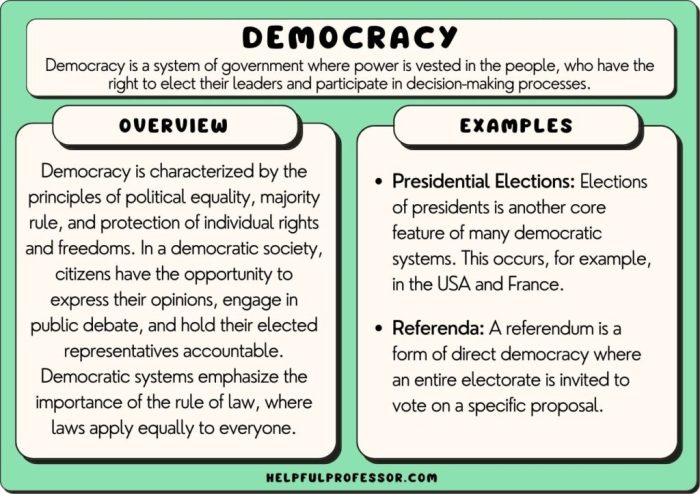

Konsep demokrasi pertama kali muncul di Athena pada abad ke-5 SM. Namun, demokrasi Athena sangat berbeda dengan demokrasi modern. Pada saat itu, partisipasi politik terbatas pada warga negara laki-laki dewasa, menyingkirkan perempuan, budak, dan penduduk asing. Demokrasi Athena lebih merupakan sistem demokrasi langsung, dimana warga negara secara langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Perkembangan selanjutnya, terutama pada masa Abad Pencerahan, menandai pergeseran menuju demokrasi representatif, dimana warga negara memilih perwakilan untuk membuat keputusan atas nama mereka. Era modern menyaksikan munculnya demokrasi liberal, dengan penekanan pada hak asasi manusia, perlindungan hak minoritas, dan supremasi hukum. Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi juga telah membentuk kembali lanskap demokrasi, menciptakan tantangan dan peluang baru.

Pengaruh Konteks Sejarah terhadap Interpretasi Demokrasi di Berbagai Negara

Interpretasi demokrasi bervariasi secara signifikan di berbagai negara, terbentuk oleh pengalaman sejarah masing-masing. Negara-negara yang mengalami revolusi, misalnya, mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang demokrasi dibandingkan dengan negara-negara yang mengalami transisi yang lebih damai. Pengalaman kolonialisme, konflik internal, dan perkembangan ekonomi juga membentuk bagaimana demokrasi dipahami dan dipraktikkan. Contohnya, demokrasi di Amerika Serikat, yang lahir dari revolusi, memiliki karakteristik yang berbeda dengan demokrasi di negara-negara Eropa Barat yang berkembang secara bertahap.

Perbandingan Pemahaman Demokrasi di Era Revolusi dan Pasca-Perang Dingin

Era revolusi, ditandai dengan semangat kebebasan dan persamaan, menekankan pada partisipasi politik dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Namun, demokrasi pada era ini seringkali eksklusif dan tidak sepenuhnya inklusif. Pasca-Perang Dingin, muncul penekanan yang lebih besar pada hak asasi manusia, perlindungan minoritas, dan good governance. Namun, tantangan baru seperti polarisasi politik dan penyebaran informasi yang salah mengancam stabilitas demokrasi di era ini. Terdapat pergeseran signifikan dari fokus pada kedaulatan rakyat menjadi pengembangan mekanisme checks and balances yang lebih kuat.

Tabel Perbandingan Pemahaman Demokrasi di Tiga Periode Sejarah Berbeda, Mengapa istilah demokrasi maknanya beranekaragam

| Periode | Sistem Pemerintahan | Hak-Hak Warga | Batasan Kekuasaan |

|---|---|---|---|

| Yunani Kuno | Demokrasi langsung, terbatas pada warga negara laki-laki dewasa | Partisipasi dalam pengambilan keputusan politik, terbatas | Minim, kekuasaan terpusat pada rakyat yang berpartisipasi |

| Abad Pencerahan | Demokrasi representatif, munculnya konstitusi | Hak-hak sipil dan politik mulai diakui, namun masih terbatas | Mulai berkembangnya sistem checks and balances, pemisahan kekuasaan |

| Era Modern | Demokrasi liberal, berbagai sistem pemerintahan (presidensial, parlementer) | Hak asasi manusia universal, perlindungan hak minoritas, kebebasan berekspresi | Sistem checks and balances yang kuat, supremasi hukum, perlindungan hak-hak warga negara |

Perubahan Sosial dan Politik serta Pengaruhnya terhadap Makna Demokrasi

Perubahan sosial dan politik secara signifikan membentuk evolusi makna demokrasi. Munculnya gerakan-gerakan sosial, seperti gerakan hak pilih perempuan dan gerakan hak sipil, telah memperluas partisipasi politik dan memperluas definisi siapa yang termasuk dalam “rakyat”. Globalisasi dan revolusi teknologi informasi juga telah mempengaruhi cara demokrasi dipraktikkan, menciptakan tantangan baru seperti penyebaran informasi yang salah dan polarisasi politik. Proses ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan sesuatu yang statis, melainkan proses yang terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Pluralitas makna demokrasi, ibarat kompas yang menunjuk arah berbeda-beda, bergantung pada konteks dan interpretasi. Begitu pula dengan fenomena alam, seperti yang dijelaskan di mengapa pemasangan magnet pada kepala burung menyebabkan burung tersesat , di mana gangguan pada sistem navigasi alami burung menunjukkan kerumitan interaksi antara faktor biologis dan lingkungan. Analogi ini menunjukkan betapa kompleksnya pemahaman konsep, baik yang bersifat sosial-politik seperti demokrasi, maupun yang bersifat alamiah.

Oleh karena itu, variasi pemahaman demokrasi sebagaimana variasi dampak magnet pada burung, menunjukkan kebutuhan untuk kontekstualisasi yang cermat.

Interpretasi Ideologi terhadap Demokrasi

Demokrasi, kata yang begitu sering diucapkan, ternyata menyimpan beragam tafsir. Bukan sekadar pemilihan umum, demokrasi merupakan manifestasi dari nilai-nilai dan ideologi yang dianut suatu masyarakat. Pemahaman yang berbeda ini menghasilkan praktik demokrasi yang beragam di seluruh dunia, menciptakan spektrum luas dari sistem pemerintahan yang mengangkat nama yang sama, namun berbeda dalam penerapannya. Perbedaan interpretasi ini, akarnya terletak pada ideologi yang mendasari sistem tersebut.

Memahami bagaimana ideologi membentuk wujud demokrasi merupakan kunci untuk menganalisis keberhasilan dan tantangan yang dihadapi berbagai negara dalam membangun sistem politik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Perspektif ideologis membentuk tidak hanya struktur pemerintahan, tetapi juga mewarnai kebijakan publik, hak-hak sipil, dan bahkan persepsi masyarakat tentang keadilan dan kesejahteraan.

Ideologi Politik dan Interpretasi Demokrasi

Berbagai ideologi politik, dengan landasan filosofis dan tujuan yang berbeda, memberikan interpretasi unik terhadap demokrasi. Liberal, sosialis, dan konservatif, misalnya, memiliki pandangan yang berbeda tentang peran negara, hak individu, dan mekanisme pemerintahan yang ideal.

- Liberalisme: Menekankan kebebasan individu, hak milik pribadi, dan peran terbatas negara. Demokrasi liberal menekankan pada perlindungan hak-hak asasi manusia, persaingan politik yang bebas, dan pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Contohnya, Amerika Serikat dengan sistem pemilu presidensial dan parlemennya yang kuat.

- Sosialisme: Menekankan kesetaraan sosial dan ekonomi, dengan peran negara yang aktif dalam redistribusi kekayaan dan penyediaan layanan publik. Demokrasi sosialis seringkali menggabungkan elemen-elemen demokrasi liberal dengan penekanan pada keadilan sosial dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Contohnya, negara-negara Skandinavia dengan sistem kesejahteraan yang komprehensif.

- Konservatisme: Menekankan stabilitas sosial, tradisi, dan peran penting institusi-institusi yang telah ada. Demokrasi dalam perspektif konservatif cenderung lebih menekankan pada hierarki sosial dan peran penting pemimpin-pemimpin yang berpengalaman. Contohnya, Inggris dengan sistem monarki konstitusionalnya yang menunjukkan perpaduan antara tradisi dan modernitas.

Perbedaan Implementasi Demokrasi Liberal dan Demokrasi Sosial

Perbedaan mendasar antara demokrasi liberal dan demokrasi sosial terletak pada peran negara dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi liberal cenderung menekankan pada pasar bebas dan peran minimal negara, sementara demokrasi sosial lebih menekankan pada peran aktif negara dalam mengatur perekonomian dan menyediakan layanan publik yang luas, seperti perawatan kesehatan dan pendidikan gratis.

Dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat cukup signifikan. Negara-negara dengan demokrasi sosial umumnya menunjukkan angka kemiskinan dan kesenjangan yang lebih rendah, serta indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan demokrasi liberal yang lebih murni. Namun, demokrasi sosial juga seringkali dikritik karena dapat mengurangi efisiensi ekonomi dan menciptakan ketergantungan pada negara.

Perbandingan Implementasi Demokrasi di Berbagai Negara

Implementasi demokrasi di berbagai negara menunjukkan beragam bentuk dan karakteristik yang dipengaruhi oleh ideologi dan konteks historis masing-masing.

| Negara | Ideologi | Karakteristik Demokrasi |

|---|---|---|

| Amerika Serikat | Liberal | Sistem presidensial, kebebasan berekspresi yang tinggi, peran terbatas negara dalam ekonomi |

| Swedia | Sosial Demokrasi | Sistem parlementer, kesejahteraan sosial yang komprehensif, peran aktif negara dalam ekonomi |

| Singapura | Konservatif dengan sentuhan otoritarian | Sistem parlementer, stabilitas politik yang tinggi, kontrol ketat atas kebebasan berekspresi |

Perdebatan Ideologis dan Evolusi Makna Demokrasi

Perdebatan ideologis yang terus berlangsung secara konstan membentuk dan mengubah makna demokrasi. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial mendorong munculnya tantangan baru bagi demokrasi, seperti penyebaran informasi palsu, polarisasi politik, dan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap institusi-institusi pemerintah. Perdebatan ini mengarah pada inovasi dan adaptasi dalam praktik demokrasi, menciptakan dinamika yang terus berkembang dan menentukan bentuk demokrasi di masa depan.

Aspek Praktis Penerapan Demokrasi

Demokrasi, kata yang seringkali diucapkan namun maknanya begitu beragam tergantung konteks dan implementasinya. Memahami demokrasi bukan sekadar memahami definisi kamus, melainkan juga mengamati bagaimana sistem ini berjalan dalam praktiknya. Dari sistem pemerintahan hingga partisipasi warga negara, beragam faktor membentuk pemahaman kita tentang arti dan nilai demokrasi itu sendiri. Perbedaan penerapannya di berbagai negara menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda, membuat diskusi tentang demokrasi menjadi dinamis dan terus berkembang.

Sistem Pemerintahan dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi

Penerapan demokrasi sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang dianut. Sistem presidensial, parlementer, dan semi-presidensial memiliki mekanisme yang berbeda, dan perbedaan ini berdampak signifikan pada bagaimana demokrasi dimaknai dan dijalankan. Sistem presidensial, misalnya, menekankan pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sementara itu, sistem parlementer lebih menekankan pada hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif, di mana kepala pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem semi-presidensial merupakan perpaduan keduanya, dengan presiden dan perdana menteri yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing.

Interpretasi demokrasi memang beragam, sebagaimana kompleksitas realitas sosial yang diwakilinya. Perbedaan konteks dan kepentingan seringkali melahirkan pemahaman yang berbeda, layaknya perbedaan mekanisme kerja suatu alat. Misalnya, untuk memahami mengapa suatu sistem berjalan, kita perlu mengkaji komponen penyusunnya; seperti memahami apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala memerlukan pemahaman tentang baterai, saklar, dan bohlam.

Begitu pula dengan demokrasi, berbagai faktor historis, budaya, dan ekonomi turut membentuk pemahaman dan implementasinya yang beragam di berbagai belahan dunia. Inilah yang menyebabkan makna demokrasi menjadi begitu dinamis dan multitafsir.

- Sistem Presidensial: Kekuasaan eksekutif terpusat pada presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Contohnya Amerika Serikat dan Indonesia.

- Sistem Parlementer: Kepala pemerintahan (perdana menteri) dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepadanya. Contohnya Inggris dan Kanada.

- Sistem Semi-Presidensial: Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, namun pemerintahan dijalankan oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Contohnya Prancis dan Rusia.

Perbedaan ini menciptakan dinamika kekuasaan yang berbeda, mempengaruhi aksesibilitas warga negara terhadap proses pengambilan keputusan, dan membentuk persepsi tentang bagaimana demokrasi seharusnya berjalan.

Interpretasi demokrasi memang beragam, sebagaimana beragam pula kepentingan yang diwakilinya. Perbedaan ini tercermin bahkan dalam praktik diplomasi, seperti terlihat dari kompleksitas pengiriman duta dan konsul yang mencerminkan negosiasi kepentingan dan ideologi negara yang berbeda-beda. Sistem politik masing-masing negara, yang berbasis pada pemahaman demokrasi yang unik, turut memengaruhi bagaimana hubungan internasional dijalin.

Oleh karena itu, pluralitas makna demokrasi tak lepas dari dinamika global dan kepentingan negara-negara yang terlibat. Hal ini kembali menegaskan betapa fleksibel dan kontekstual makna demokrasi itu sendiri.

Mekanisme Pemilihan Umum, Partai Politik, dan Lembaga Peradilan

Pemilihan umum merupakan jantung demokrasi. Mekanisme pemilu, peran partai politik, dan kekuatan lembaga peradilan bersama-sama membentuk bagaimana demokrasi dipraktikkan. Sistem pemilu proporsional, misalnya, cenderung menghasilkan representasi yang lebih proporsional dari berbagai kelompok masyarakat, sementara sistem distrik cenderung menghasilkan pemerintahan yang lebih terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Peran partai politik dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mencalonkan kandidat juga sangat krusial. Lembaga peradilan yang independen berperan penting dalam menjaga supremasi hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Sistem Pemilu dan Interpretasi Demokrasi yang Berbeda

Sistem pemilu proporsional, yang mengalokasikan kursi parlemen berdasarkan proporsi suara yang diperoleh partai politik, cenderung menghasilkan representasi yang lebih inklusif. Sebaliknya, sistem distrik, yang membagi wilayah pemilu menjadi daerah-daerah pemilihan, cenderung menghasilkan representasi yang lebih lokal dan dapat mengabaikan kepentingan kelompok minoritas di tingkat nasional. Perbedaan ini dapat menghasilkan interpretasi demokrasi yang berbeda, di mana sistem proporsional mungkin diartikan sebagai lebih representatif, sementara sistem distrik dianggap lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Pengaruh Sistem Pemerintahan terhadap Makna Demokrasi: Pendapat Ahli

“Sistem pemerintahan yang demokratis harus mampu menjamin hak-hak fundamental warga negara dan memberikan ruang bagi partisipasi politik yang luas. Sistem yang terlalu terpusat atau terlalu birokratis dapat menghambat partisipasi tersebut dan mengurangi makna demokrasi itu sendiri.” – (Contoh kutipan dari ahli politik, nama dan sumbernya perlu ditambahkan)

Partisipasi Warga Negara dalam Demokrasi

Partisipasi warga negara merupakan pilar utama demokrasi. Tingkat partisipasi dalam pemilu, kegiatan sosial politik, dan pengawasan pemerintahan akan membentuk implementasi demokrasi. Partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi, seperti mengikuti pemilu, bergabung dalam organisasi masyarakat sipil, dan menyampaikan aspirasi, tidak hanya akan memperkuat demokrasi, tetapi juga membentuk interpretasi dan implementasi demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dampak Globalisasi terhadap Makna Demokrasi

Globalisasi, arus deras pertukaran informasi, teknologi, dan ekonomi lintas batas, telah membentuk ulang lanskap politik dunia, termasuk pemahaman dan praktik demokrasi. Proses ini, bagai pisau bermata dua, menawarkan peluang sekaligus tantangan bagi perkembangan demokrasi di berbagai negara. Di satu sisi, globalisasi menyebarkan nilai-nilai demokrasi; di sisi lain, ia juga memunculkan tekanan ekonomi dan budaya yang dapat menggerus fondasi demokrasi, khususnya di negara berkembang.

Pengaruh Globalisasi terhadap Penyebaran dan Adaptasi Nilai-Nilai Demokrasi

Ekspansi internet dan media sosial telah mempermudah penyebaran informasi dan ide-ide demokratis ke seluruh dunia. Organisasi internasional dan LSM turut berperan dalam mendorong reformasi politik dan penegakan hak asasi manusia. Namun, adaptasi nilai-nilai demokrasi ini tidaklah seragam. Konteks budaya, sejarah, dan sosial politik masing-masing negara membentuk bagaimana nilai-nilai tersebut diinterpretasi dan diimplementasikan.

Tekanan Ekonomi Global dan Praktik Demokrasi di Negara Berkembang

Integrasi ekonomi global seringkali menimbulkan tekanan besar pada negara berkembang. Persyaratan pinjaman internasional, misalnya, dapat membatasi ruang gerak pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Kondisi ini berpotensi menghambat perkembangan demokrasi yang partisipatif dan akuntabel. Prioritas pertumbuhan ekonomi yang cepat terkadang mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berekspresi dan perlindungan hak minoritas. Di sisi lain, akses yang lebih luas ke pasar global juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat tuntutan akan pemerintahan yang lebih demokratis.

Tantangan dan Peluang dalam Mempromosikan Demokrasi di Era Globalisasi

Era globalisasi menghadirkan tantangan unik bagi promosi demokrasi. Propaganda dan disinformasi yang disebar melalui media digital dapat memecah belah masyarakat dan melemahkan institusi demokrasi. Di sisi lain, globalisasi juga menawarkan peluang untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia. Pertukaran pengalaman dan best practices antar negara dapat membantu membangun kapasitas institusi demokrasi dan meningkatkan kualitas pemerintahan.

Pengaruh Budaya Global terhadap Interpretasi Demokrasi Lokal

- Homogenisasi Budaya: Globalisasi dapat menyebabkan homogenisasi budaya, yang berpotensi mengikis nilai-nilai dan praktik demokrasi lokal yang unik.

- Hibridisasi Budaya: Sebaliknya, globalisasi juga dapat memicu hibridisasi budaya, di mana nilai-nilai demokrasi global berinteraksi dengan nilai-nilai lokal, menghasilkan bentuk demokrasi yang lebih beragam dan kontekstual.

- Pergeseran Nilai: Nilai-nilai individualisme dan liberalisme yang sering dikaitkan dengan demokrasi liberal Barat dapat berbenturan dengan nilai-nilai kolektivisme dan otoritarianisme yang masih kuat di beberapa negara.

- Tekanan untuk Konformitas: Negara-negara yang ingin berintegrasi ke dalam ekonomi global mungkin menghadapi tekanan untuk mengadopsi model demokrasi tertentu, yang tidak selalu sesuai dengan konteks lokal.

Kasus Studi: Pengaruh Globalisasi terhadap Implementasi Demokrasi di Indonesia

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan sistem demokrasi yang masih relatif muda, merasakan dampak globalisasi secara signifikan. Tekanan ekonomi global, misalnya, mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi ekonomi yang terkadang menimbulkan dampak sosial yang tidak merata. Di sisi lain, akses yang lebih luas ke informasi dan teknologi telah memperkuat gerakan sipil dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Namun, tantangan masih ada, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial yang dapat mengancam stabilitas politik dan demokrasi. Perkembangan ini menunjukkan kompleksitas interaksi antara globalisasi dan demokrasi, di mana dampaknya tidak selalu linier dan mudah diprediksi.

Tantangan Kontemporer terhadap Demokrasi: Mengapa Istilah Demokrasi Maknanya Beranekaragam

Demokrasi, idealnya, merupakan sistem pemerintahan yang berdaulat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, realitasnya jauh lebih kompleks. Makna demokrasi sendiri beragam, tergantung konteks geografis, sosial, dan historis. Di era digital ini, interpretasi dan praktik demokrasi menghadapi tantangan baru yang mengancam fondasinya. Tantangan-tantangan ini tidak hanya mengaburkan makna demokrasi, tetapi juga mempengaruhi keberlangsungannya.

Populisme, disinformasi, dan polarisasi politik merupakan ancaman nyata yang mengurai sendi-sendi demokrasi. Ketiga faktor ini saling terkait dan berpengaruh secara sinergis, menciptakan lingkungan yang sulit bagi proses demokrasi yang sehat untuk berkembang. Penggunaan teknologi informasi dan media sosial memperburuk situasi, mempercepat penyebaran informasi yang salah dan memperkuat ekstrem politik.

Dampak Populisme, Disinformasi, dan Polarisasi terhadap Demokrasi

Munculnya pemimpin populis yang mengeksploitasi sentimen publik, menyebarkan informasi yang menyesatkan, dan memecah belah masyarakat menjadi ancaman serius. Disinformasi, yang sengaja disebarluaskan untuk menyesatkan publik, mengganggu proses pengambilan keputusan yang rasional dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi. Polarisasi politik yang ekstrem membuat dialog dan konsensus menjadi sulit, mengakibatkan kebuntuan politik dan melemahkan fungsi pemerintahan.

| Tantangan | Dampak terhadap Makna Demokrasi | Contoh Kasus | Peran Teknologi |

|---|---|---|---|

| Populisme | Mendistorsi makna representasi rakyat, mengarah pada pemerintahan yang otoriter dan anti-demokrasi. | Kenaikan pemimpin populis di berbagai negara yang mengabaikan proses hukum dan institusi demokrasi. | Media sosial digunakan untuk menyebarkan propaganda dan mengkonsolidasikan basis pendukung. |

| Disinformasi | Menciptakan ketidakpercayaan terhadap fakta dan kebenaran, melemahkan keputusan publik yang rasional. | Kampanye hoax dan informasi palsu yang mempengaruhi hasil pemilu di beberapa negara. | Platform media sosial menjadi wadah penyebaran disinformasi yang sulit dikontrol. |

| Polarisasi Politik | Menghambat dialog dan konsensus, menyebabkan kebuntuan politik dan ketidakstabilan pemerintahan. | Perpecahan masyarakat yang ekstrem yang menghambat kerja sama antar partai politik. | Algoritma media sosial memperkuat filter bubble dan echo chamber, memperkuat polarisasi. |

Peran Teknologi Informasi dan Media Sosial

Teknologi informasi dan media sosial, meski menawarkan potensi untuk meningkatkan partisipasi politik dan transparansi, juga berpotensi digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan memperkuat polarisasi. Algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna seringkali berkontribusi pada penyebaran informasi yang salah dan ekstrim. Akibatnya, interpretasi demokrasi menjadi semakin beragam, bahkan terfragmentasi, dengan setiap kelompok memiliki persepsi yang berbeda terhadap makna dan praktik demokrasi.

Contoh Kasus Disinformasi dan Persepsi Publik

Contohnya, penyebaran berita palsu tentang kecurangan pemilu dapat menimbulkan kerusuhan sosial dan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi. Hal ini tidak hanya mengancam stabilitas politik, tetapi juga mendistorsi makna demokrasi itu sendiri. Publik yang terpapar disinformasi akan memiliki persepsi yang salah tentang proses demokrasi dan akan sulit untuk membangun konsensus dan kepercayaan antar kelompok masyarakat.

Penutupan Akhir

Kesimpulannya, keanekaragaman makna demokrasi bukanlah suatu kelemahan, melainkan cerminan dari dinamika dan kompleksitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Perjalanan demokrasi adalah sebuah proses yang terus berkembang, dibentuk oleh konteks sejarah, pergulatan ideologi, dan tantangan zaman. Memahami keragaman ini sangat penting untuk menghargai berbagai bentuk implementasi demokrasi di dunia, dan untuk terus mengembangkan sistem demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak ada satu model demokrasi yang sempurna, tetapi proses perbaikan dan adaptasi yang berkelanjutanlah yang menentukan keberhasilannya. Maka, mari kita terus berdiskusi, berdebat, dan berinovasi untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik.

TendikPedia Informasi Mengenai Pendidikan yang Akurat dan Terpercaya

TendikPedia Informasi Mengenai Pendidikan yang Akurat dan Terpercaya